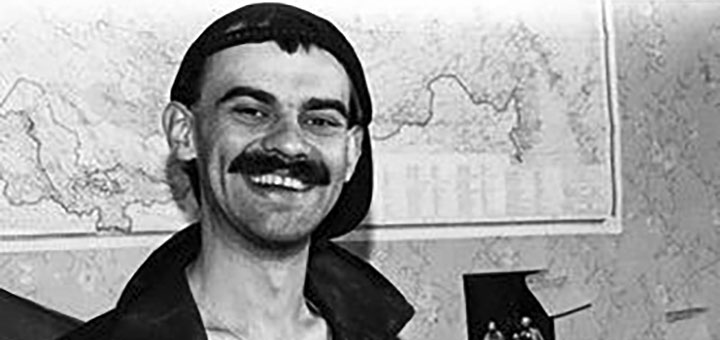

От автора. Талантливый он был мужик, Игорь-то Галкин. Писал сильно и жег себя не жалея… Этот рассказ должен был выйти в альманахе «Дончанин». Не задалось с альманахом… Галкин умер, рано ушел, жаль… А рассказ остался…

Осенью 1990 года одна стерва в форменной одежде не пустила меня в самолет.

Мне, понимаете ли, три года назад нужно было вклеить в паспорт вторую фотографию. Человеку – двадцать восемь, а он не испытывает ни малейших угрызений совести от отсутствия второй фотографии. И земля его спокойно носит… Шутки вроде того, что я разгильдяй, а не враг «Аэрофлота», не действовали. Стерва оказалась принципиальной – со строгими и интенсивно синими глазищами. Пошутив напоследок, что подобную принципиальность нужно блюсти в отношении супружеской верности, я поехал на железнодорожный вокзал. Там в те годы никого не только мой паспорт, но и я сам не интересовал.

Позже коллеги сообщили мне, что на моем месте (хотя билет я сдать не додумался) невозмутимо страдал от воздушных ям какой-то мужик, по виду – уже с тремя фотографиями. За 15 минут до взлета отыскался. В кинотеатре, где я тогда работал, «броню» выбрасывали в кассу именно в это время.

Где-то через год я стерву встретил. Она меня мгновенно узнала. Своих невыносимо прекрасных глазищ не прятала и быстро прижалась к здоровенному задумчивому мужику. Полагаю, моя шутка в аэропорту была воспринята всерьез.

* * *

Прибалтийские республики всегда считались авангардом цивилизации в СССР. Я это мнение, не особенно задумываясь, разделял. Авангард так авангард… Только став необратимо взрослым человеком, я начал размышлять над сутью этой цивилизованности. Ну, фильмы там про Америку снимали, или (в других фильмах) эсэсовцы из прибалтов отличнейшие получались. Ну, никто не царапал буквы на автобусных стеклах. Ну, еще первый стриптиз и первую газету секс-меньшинств на бескрайних просторах Союза запатентовали.

И все…

Зубочистки в общепите – это серьезная мелочь. Это цивилизация. Но отсутствие оных не есть обратное утверждение.

Вся Прибалтика была и осталась одним большим кабаре. Рестораном, который вдруг потребовал независимости от соседнего жилмассива. Это поначалу даже всерьез никто не воспринял. Но, как ни смешно, это в конце концов случилось. Только подсобных рабочих забыли эвакуировать.

* * *

В Ригу я попал только утром третьего дня, заехав вначале в Москву (ну не было в моем городе прямого поезда на Ригу), а затем пересев на поезд, где все проводники были блондинами.

Прямо на рижском вокзале масонским глазом пялился на приезжих плакат кинофестиваля «Арсенал», чью двухдневную программу я уже пропустил из-за принципиальности синеокой стервы в аэропорту. Переписав с него номера справочных телефонов, я обосновался в автомате – выяснять, где более удобно обосновалась моя делегация.

«Здравствуйте…» – вежливо сказал я в трубку. Услышав в ответ короткое кудахтанье и такие же короткие гудки. Вторая двушка была потрачена с тем же результатом. Но времени отыскивать эту справочную и разъяснять хирургическим путем смысл термина «дружба народов» у меня не было.

Пожалуй, в то утро я обошел пешком всю Ригу – чистенькую и компактную, как пудреница, и объездил значительную часть пригородов, задавая каждому портье одни и те же вопросы. Смешно, но я наткнулся на выставочный зал, где размещалась экспозиция моего знакомого художника из Донецка…

Хотя гораздо чаще я натыкался на еще один признак цивилизации, неизвестный в ту пору советским городам и весям, – граффити. Эндемичные названия местных рок- и поп-групп составляли лишь ничтожную их часть. А большинство грозно оскаливались лично на меня, потому что я был не только единственный русский, но вообще единственный человек на этих предрассветных, накрахмаленных улочках и полустанках. «Галкин, вон из Латвии!», «Оккупанты, убирайтесь домой!», «Галкиным не место в Прибалтике»…

«Да я ведь еще никому и на́ ногу не наступил, – сонно размышлял я. – Ну, ладно, если уж обвиняете без причины, то причину надо создать. Это мы быстро…»

В очередной гостинице портье на мои вопросы отвечать не стал, а указал на трогательную девушку у столика со знакомым фестивальным глазом. Де́вица грустно полистала списки и назвала пансионат в одном из бесчисленных райончиков, составляющих хребтообразную Юрмалу.

С названием у нас на первый раз не сладилось. На мое плебейское «Чего?» девушка покорно повторила скандинавскую галиматью. «Погоди, деточка, – извлекая мятую пачку «Примы» и ручку, плюнул (как позже выяснилось) я на ее национальное достоинство. – Давай по буквам…»

И поехал на электричке по маршруту, который за этот день изучил уже наизусть. Проехав, кстати, пару раз мимо нужной станции. Тогда вагоны были практически пусты, лишь кинематографичные рыбаки обсуждали итоги партийной конференции. Теперь народ ехал после своих прибалтийских дел по своим прибалтийским домам. Один из представителей народа сидел напротив, выставив самые умопомрачительные коленки из всех, что я видел в жизни. И равнодушно смотрел в окно глазами (см. о коленках). И так благоухал, так благоухал этот белокурый представитель, что я, ритуально почесав двухдневную щетину, пересел на свободное место рядом с нею.

Неместный, мол, все утро блуждаю… Названия у вас заковыристые… Ха-ха… Непривычные в смысле… М-да…

Пес его знает, как цивилизованные люди вычисляют чужака, но первое же мое движение навстречу коленкам обратило на себя всеобщее внимание, как и каждое последующее. (Я был трезв и корректен, клянусь Богом!..) Весь вагон счел долгом чести проследить ситуацию и при необходимости дать достойный национальный отпор небритому славянскому варвару, покушающемуся на чистенькую, хорошую латышскую девочку.

Девушка, как и любая другая, хоть в донецком троллейбусе, осторожно и вежливо улыбалась, осторожно и вежливо поддерживала разговор. Но ситуация – из-за двадцати-тридцати пар строгих латышских глаз вокруг – была такова, что она чувствовала себя заложницей: неосторожное движение – и я схвачу ее за шейку (снова см. о коленках) и приставлю к виску (все там же) энкавэдэшный револьвер, навечно ставший для всей республики символом абсолютного зла.

Кто знает, какой устав я нарушал в этом монастыре, – может быть, поныне действующие в отдельном взятом гау нюрнбергские законы, но хриплый голос, гавкнувший сзади что-то непонятно-арийское, меня почему-то не удивил. В разных концах вагона поднялось несколько защитников национальной чести и деловито, будто собирались ремонтировать сорванный кран, двинулись ко мне.

В подобных случаях у меня реакция типично славянская: я жду первого удара. Тупо, с риском для организма жду повода, оправдания для своей последующей ярости. Я не могу бить первым. Генетически, что ли, от двух поколений – родителей и дедов-коммунистов – я перенял убеждение, что удар-ответ, удар-защита, удар-возмездие способен оправдать многое, даже что-нибудь очень ужасное, чего мне не простят при других обстоятельствах.

Но тут, наверное, сработал другой фрагмент генетической памяти – о людях, говоривших на похожем языке, людях, перед которыми ни в коем случае нельзя было демонстрировать благородство и великодушие и которых стоило ударить в кадык первым. Двадцать миллионов жизней все-таки достойное возмещение за подмоченную репутацию.

Я даже не демонстрировал кулаки. Я знал слабое место и, поднявшись с физиономией заранее победившего, сказал ближайшему ликвидатору аварии: «Ну-ну… С поезда сбросите, что ли? А вечером будете отмечать победу в ночном клубе? И она будет любоваться вашими педерастическими развлечениями. Девку бы пожалели! У нее тут с вами не очень много шансов. Разве что оплодотворите из пробирки…»

Скажи я такое хотя бы сотнею километров южнее, меня бы убили самым безжалостным образом. Но здесь был шанс… Я, конечно, брал на понт и ожидал чего угодно, только не того, что произошло. Все застыли – с поднимающимися ногами и руками, с деловито-негодующими взглядами…

Этих глаз я никогда не забуду. Пусть бы меня лучше сбросили с поезда и все осталось так, как есть.

Может, эти конкретные «ремонтники» и не принадлежали к «меньшинствам»… Прибалтика была «образцовым подъездом» в шумном советском доме. Бабушки на лавочке у этого подъезда, конечно, задумывались об истинных вкусах многих своих молодых соседей, но общепринято их хвалили. Правда, внучек своих не сватали. И были уверены, что в соседних подъездах никто не догадывается о специфичной духовности этих молодых людей. И уж тем более не станет отнимать под этим предлогом звание «образцового»…

Но вот небритый чужак внезапно озвучил их тайный коллективный позор! И наступила минута жуткой тишины…

«Ремонтники» шли к своим оставленным портфелям, как пленные немцы в 44-м и 45-м. Они молча усаживались на свои места и тупо смотрели в пол. Весь вагон смотрел в пол. А я ворочал головой по сторонам, все еще не веря в победу и ожидая отчаянного прыжка какого-нибудь одиночки, какой-нибудь Праги 9 мая. Но меня уже начинал сковывать стыд…

Добрые дончане, зная мою страсть к правдоговорению, долго инструктировали меня накануне поездки – о минусовой демографической ситуации в Прибалтике, о европейской модели семьи, о терпимости к людям нестандартной сексуальности, о недопустимости вопросов вроде «а чего у вас детей не видно?». И т. д. И только реальный шанс врезаться мордой в железнодорожную щебенку взломал дверцу моей деликатности.

Но гораздо больше мне было стыдно, что я нанес удар первым. И теперь у меня нет ни малейших оправданий на каком-нибудь грядущем суде народов, где будут долго взвешивать и оценивать нанесенные друг другу обиды, до самых ничтожных и пустяшных.

Я сел на место. И увидел пронзительные глаза белокурого латышского чуда. В тот момент мне трудно было прочесть всю гамму чувств, полыхнувших в них. Я мог заметить только по-книжному, по-киношному полыхнувшую пронзительность. И догадаться, что она тоже побежденная, что никакая солидарность не заставит ее теперь оказать бесполезное сопротивление, что шанс получить милость и ласку от врага выше всех моральных соображений.

Минуты две в вагоне стояла кошмарная тишина. Чудо встало и двинулось к выходу. «Слава Богу!» – даже дернув губами на «сл», подумал я. И пошел следом.

Мы долго петляли среди сосен, как пленный и конвойный в трех шагах позади. Никакого поощрения – ни жестом, ни взглядом – с ее стороны. Никакой попытки исправить оккупационный акцент – с моей. Я запоминал дорогу. На фиг мне нужно ваше живописное побережье!

У меня никогда в жизни сексуальное желание не одерживало верх над практическими соображениями. И практицизм тоже не вмешивался в мою сексуальность. Поэтому я не стал Казановой. В тот момент я даже не стремился совершить ритуал над поверженным противником. Я просто осознавал, что никогда не прощу себе, что не воспользовался, даже не попытался воспользоваться шансом обнять и поцеловать самое совершенное существо на свете, ради которого, наверное, вся эволюция жизни на Земле и совершилась. Впереди меня с прямой спиной шагал Идеал и не выказывал никакого протеста против моих шагов за спиной. Хотя я до самой последней секунды ни в чем не был уверен…

Я ожидал огромного пса за калиткой симпатичного домика с видом на побережье, огромного латыша за открывающейся дверью, огромного «Стечкина» в шкафчике, куда сразу же полез Идеал. Красавица, морща арийский носик, с полминуты о чем-то размышляла – наверное, о целесообразности использования «Стечкина», – а потом невозмутимо (я заполыхал от ее самообладания) спросила: «Ты, долшно быть, хочешь принять душ и поесть».

«Хочу». (Я имел в виду поесть…)

* * *

Когда в комнате отличаешь один предмет от другого только благодаря призрачному свету луны, когда трешься подбородком об античное женское тело, женское лицо всегда неузнаваемо меняется. Наверное, поэтому многие ночи не имеют продолжения. Ведь ты получил совсем не то, чего добивался, и этот уход, этот побег трудно осудить…

Я терся носом о настоящий Идеал. Она не поменялась даже в сумерках!

Она была цельна, монолитна и безупречна. Я поцеловал ее уже в тысячный, наверное, раз, стараясь вложить в этот поцелуй всю нежность, на которую был способен, поцеловал, словно извиняясь, стараясь искупить эскападу в электричке, конвойный проход по дачной Юрмале, возню последнего получаса, когда я не банально исцеловал ее и так далее с ног до головы, а, как мне сейчас начало казаться, старался разрушить эту безупречность, это невыносимое и невозмутимое совершенство: разлохматить прическу, заставить ерзать, скулить, комкать постель…

Она вежливо ответила на поцелуй краешком рта и решительно выскользнула у меня из-под мышки… Я минут двадцать недоумевал – чего там в ванной можно так долго делать? Она ведь дисциплинированно проглотила заранее какую-то дамскую таблетку…

То, что я увидел потом, было, наверное, некой мистической местью, совершенно не осознаваемой самим мстящим. Но, когда она приближалась ко мне, я будто слышал шепот юрмальской хвои за окном: «Ты сам перешел рубеж. Теперь обвинять некого».

Идеал притопал в просто-таки бердслеевском пеньюаре, с сеточкой на идеально уложенных волосах – чтобы утром выйти, надо понимать, сразу из постели в большой мир такой же идеальной и безупречной, какой она его покинула вечером – и с непонятного в темноте цвета жирной маской на лице. Грациозно вонзила ножку под одеяло и, не поворачиваясь, чтобы не мазнуть подушку, пропела: «Спокойной ночи…» – со своим сексуальным прибалтийским «о».

Меня это не сделало побежденным, но в «котел» я точно угодил. После двух-трех «А-а-а…» я все же спросил: «Мы что… уже все?» – «А вы шьто, хотите ещще?» – скосила глаза и перешла обратно на вы вершина эволюции. «В общем-то… да…» – «Ах!» – кокетливо животом, но как плечом, дернул Идеал и устало откинул одеяло. И потопал обратно в ванную…

* * *

Утром я нашел своих. Одну остановку не дотянул накануне. Флегматично изводя лощеного латыша, который в третий раз выписывал мне аккредитацию – он рефлекторно писал «s» в конце моих имени и фамилии, а я упрямо заявлял, что я не Игорьз, а Игорь, и не Галкинз, а Галкин, – я думал: «А как же ее звали?». Трижды вынудил желать спокойной ночи, а имени так и не спросил. Если бы она спросила мое, может, и я догадался бы…

Сразу за мной ожидал аккредитации всемирно знаменитый Отар Иоселиани с одной из рук в гипсе. Он явно испытывал глубокий дискомфорт от своего пребывания здесь и поразил отдел аккредитации поболее моего. Он вообще решил обойтись без надписей, потому что его «и так все знают», а на освобожденное таким образом место потребовал сфотографировать его вместе с женой… Молодэсс, батоно Отар!..

Латыши стерли по слою эмали на рекламных зубах – от бессильной ярости на двух выделывающихся унтерменшей.

И я начал смотреть кино (в том числе две документальные ленты Иоселиани, которые я просто не знаю, где бы посмотрел еще). Это был оазис подобострастия и вежливости. Тщательно отобранные юнцы и девицы демонстрировали космополитизм высочайшей пробы. Мы были гости фестиваля, оставлявшие в копилке будущей независимости колоссальные суммы за свой приезд. И увеличивающие их день ото дня своими прожорливостью и пьянством.

Стоило хотя бы на метр-два переступить границы этого оазиса, как ты тут же понимал, в каком ритме на самом деле бьются сердца под бейджами с надписью «Администрация». Водители попуток заламывали самолетные расценки за километр езды при фразе «Подбрось до…». Гудки в телефонных трубках после «Здрасьте…» через пару дней даже начали веселить и служить поводом для оккупационного телефонного хулиганства. Всякий вопрос к прохожему, начинаемый «Извините, вы не подскажете…», сопровождался столь долгим укоризненным взглядом, что я поначалу даже хотел извиняться повторно и срочно уходить.

Ну и, конечно, каждый представитель каждой прибалтийской породы, заходивший в наш кемпинг (они в изобилии попадались среди таджикских гениев и пермских кинозвезд, которых притаскивал именно в наш номер руководитель нашей делегации – чтобы, то есть, наговорившись, спокойно отправиться к себе, а мы развлекай гениев до утра), начинал с аккуратной беседы об исторической несправедливости, о – даже странно почему?! – отсутствующем у нас чувстве национальной вины, об оккупации… Приходит человек ко мне в гости, угощается за мой счет и целую ночь бубнит, что все у меня плохо: и пью много, и говорю, и хвалю друзей, приехавших со мной (а должен ругать – ведь не исключено, что кто-то из наших дедушек этапировал в Сибирь его дедушку…), и, главное, «не хотим уходитть». Я как-то из великодушия предложил литовскому режиссеру выпить «за свободную Литуанию». Все литовцы из его свиты сказали: «За этто мы фыпьем». Подняли стаканы, прикоснулись губами к стеклу и поставили обратно. Похоже, не поверили в мою щедрость.

Меня, однако, все это время мучил деликатный вопрос. Литовскому режиссеру, послав на фиг все этнические обиды, его я и задал. Как с бабами-то вашими себя вести, че им надо для возгорания-то? Литовец сразу же предложил сообщить, были ли у меня контакты любого рода с местными дамами. О домике на побережье я почему-то умолчал, диверсант. Но счастливо вспомнил девушку в гостинице, благодаря которой здесь и находился. Вся гордая литовская группа аж подскочила: «Три раза пофторяла латышское название?!! По букфам?!!» Наступила гробовая тишина – они переваривали еще одно унижение. Наконец главный проявил верх национального великодушия и признал поражение с достоинством: «Зачем ты стесь сидишь? Ты долшен пыть ТТАММ!»

* * *

В общем, следующий день был испорчен. Литовцы требовали «уйти» до самых шести утра, после чего сами ушли в Домский собор. Тут я их зауважал. Наши в это время идут похмеляться, а эти вот – на мессу… У меня при прощании словно звучал в ушах этот самый орган.

Спать хотелось невероятно. Но я упрямо пополз в какой-то кинотеатр, где успешно проспал аж два фильма Вима Вендерса, уплотняя звуковую дорожку своим храпом. Как потом выяснилось, киноманы пытались воззвать к моей в буквальном смысле спящей совести, но их протесты были быстро погашены моим бородатым другом Славкой, учителем из города Касымов Рязанской области, пару раз гаркнувшим касымовской разновидностью волжского баса: «Отвалите! Не видите, что ли: УСТАЛ ЧЕЛОВЕК! С литовцами всю ночь спорил!» Я с трудом поверил этому его рассказу – Славка был деликатнейший, интеллигентнейший человек, учитель русской словесности, и эвфемизм «Отвалите!» не мог увязаться в моем сознании с его моральным обликом. С внешним мог – Славка выглядел, как плакатный черносотенец… А с моральным – никак!..

Горечь от утраченного Вендерса омрачила почти весь день. Я никак не мог «навести резкость» в голове.

А Славка не одобрял такое средство, как портвейн, и пошел смотреть кого-то еще. А бармен-латыш явно не одобрял предложения налить портвейн в стакан и, в свою очередь, предложил рюмку смехотворных размеров. После 3–4 рюмок снова захотелось спать. Но я упрямо пошел в ближайший к моей постели кинозал. Сейчас вспомню, как назывался фильм, который я посмотрел. Он назывался… «Мы все родились голыми» он назывался. Недолгий, как раз не успеть заснуть – минут сорок. Миленький такой модернизм с онтологической проблемой, которую жизнелюбивые персонажи таки решили за эти сорок минут. Что вполне примирило меня с потерей двух Вендерсов. А имя режиссера я почему-то запомнил с ходу – Дик Вердульт. И кстати запомнил…

На выходе из зала толпилась небольшая группка людей с микрофонами, посреди которых возвышался двухметровый, сухощавый, косоглазый детина с внешностью типичного шкипера, и никого иного. Но шкипера современного, с прической не очень радикального хиппи. Его спрашивали, утомленная переводчица переводила, он отвечал, переводчица снова транслейтила. В одной из пауз я спросил толмача: «Это режиссер?» – «Угу». – «Угу», – сказал и я. И стал ждать.

Когда все дружно загалдели: «Сэнкс, сэнкс…», – я раскрепощено пошел к детине (3–4 рюмки…). «Dick?», – получилось очень светски. – «Yes». – «This is very great film. Very, very great…» И тут же подумал: «Одно «вэри» явно лишнее». (А протрезвев, решил, что и просто «грейта» хватило бы.) «Ах, что вы, сударь, моя скромная работа не стоит столь высокой оценки. Особенно от вас…» Сейчас-то я передаю слово в слово его ответ, но тогда переводчица зачем-то говорила совсем другое… Тут же друг Дик осведомился, не режиссер ли я сам? «О! Ноу, ноу! Айм визиторс, СИНЕМАН!» – «ОК! (Кла-а-асс!) – сказал Дик. – Бла-бла-бла?» – «Откуда вы?» – мяукнула транслейтерица. «Донецк!» – «М-м-м…» – отрицательно помотал головой верзила. «Украина…» – добавил я и почему-то указал пальцем вниз. «Кнау! Укгаина…» – вскричал голландец и принялся мощно, как шестибалльный шторм мачту, трепать мою руку. «А типа ты Ивана Франко читал… – вмиг подумалось мне, но вслух сказал. – Гоинг дринк?» – «Бла-бла-бла-бла…» – «Позже, мяу, мяу… Они будут здесь до конца фестиваля, мяу…». И группа торжественно – мой друг Дик, как грот-мачта, в середине, двинулась к выходу. А я все-таки вспомнил про Вендерса, загрустил и отправился спать…

* * *

На следующий день я должен был со Славкой ехать к черту на кулички – смотреть Годара. Мы вошли в чистенький (что не нужно и говорить) автобус и сели на чистенькие сиденья. И я сразу увидел девушку из гостиницы, «три раза повторявшую латышское название», все в том же трогательном клетчатом костюмчике.

Кинотеатр находился на самой границе оазиса, и пока рязанский учитель со своим педагогическим красноречием рассказывал «ресепшн», что он никогда не держал в руках револьвера, а следовательно, нас должны пустить по аккредитационным карточкам и не требовать денег за исторический урон в виде покупки билетов, я старался не потерять из виду клетчатую спину.

Красотки болтали и, время от времени синхронно взглянув на меня, заливались изящным хохотком. (А и красивым же я, подлец, был в молодости!..)

В обратном автобусе я сообщил учителю, что Фассбиндера он, похоже, пойдет смотреть один. И получил за это взгляд комиссара на предателя… А подружки – вот досада! – неожиданно осыпали друг дружку упреками, надули латышские губки, и та, которая меня не интересовала, демонстративно ушла в другой конец автобуса. Ох, не врал литовский режиссер, не вра-а-ал!..

* * *

Мы подошли (она – застенчиво рассматривая плитку тротуара, я – нагло ее профиль) к тому же самому (можно было бы побожиться!) домику. «Это мой дом». Я просто не смог удержаться от гнусной, гнусней не придумаешь, ухмылки…

Ее лицо менялось в темноте. Она трогательно терлась антилопьей мордочкой, чудным точеным носиком о мои плечи, цеплялась за них пальчиками, как будто вот-вот должна была упасть в пропасть. А потом встала и ушла минут на 20 в ванную. Хотя дисциплинированно проглотила заранее какую-то дамскую таблетку.

По возвращении кожа на ее лице жирно блеснула в свете уличного фонаря…

Спокойной ночи…

* * *

Я задумчиво (я вообще задумчивый) бродил по огромному холлу перед основным кинозалом, рассматривая латышские ножки. Каким-то непонятным образом в считаные часы я научился распознавать ноги латышских женщин среди десятков московских, киевских, литовских, воронежских и даже французских аналогов…

И вдруг на меня ка-а-ак налетит изящный мо́лодец с черными кругами вокруг глаз и в шика-а-арнейшем черном плаще! Как замашет руками, как начнет вздымать брови, как залопочет по-непонятному, аки хищная птица! Сзади переминалась стильная мадам и плотоядно окидывала меня взглядом: вверх-вниз, вверх-вниз. «Бэг е пардон, – нахамил я мо́лодцу. – Ай донт андэрстанд».

Тут же из-под меня мотыльком выпорхнула хорошенькая де́вица из «ресепшн» (они все брались невесть откуда, как в сказке) с идеальным чулочным швом на икрах, кои (и шов, и икры) я неизменно и восхищенно созерцал все эти дни: «Я перефеду».

Бусурманин, поняв, что его не поняли, начал перформанс сызнова. Девица зажурчала. В общем, ему жутко понравился мой фильм, и теперь я должен взять все, что успел до этой минуты наснимать, и срочно отправляться с ним в какой-то Роттердам, на какой-то фестиваль…

«Что ты?!! – воскликнул я. – В сам Роттердам?! И я увижу статую писающего мальчика?! Или мальчик писяет в другом городе?» – я повернулся к мило улыбающейся «перефодчице».

Она приподняла плечики в знак неосведомленности.

«В общем, я не снимаю кино. Вы меня с кем-то перепутали».

Выслушав, как у замочной скважины, «перефод», мо́лодец сложил крылья, изобразил черными кругами вокруг глаз извинения и помчался дальше. Плотоядная дама в доли секунды сменила выражение лица и засеменила следом.

«Роттердам… – проворчал я. – У меня после армии подписка о невыезде из страны…»

«А мне фы фсе рафно нравитесь», – послышалось у плеча.

Я взглянул на огромную зеркальную стену напротив, где отражались кучерявая стройноногая переводчица и какой-то монстр – с щетиной, уже почти перешедшей в бороду, с красными от недосыпания и пьянок глазами, с засаленным воротником рубахи. Неужели вот этот – единственная точка на всем побережье, где местные ундины чувствуют биение жизни, единственный ее прорыв на безупречно вылизанную поверхность?.. Я развел руками…

«УКГАИНА-А-А!!!» – проревел невдалеке пароходный гудок. Рассекая волны голов гостей фестиваля, ко мне двигалась грот-мачта друга Дика. Ну, поговорили о погоде, о политической ситуации, о здоровье наших детей, о здоровье детей всего мира… В общем, как мне «перефела» любительница славянских варваров, Дик рад меня видеть, рад узнать, что я пребываю в добром здравии, и поинтересовался, что бы ему эдакого посмотреть в ближайшее время. Я ткнул на дверь кинозала: «Юфит. «Рыцари поднебесья». Дик вяло просигналил бровями: «Don’t understand». – «Ну-у-у… Параллельное кино, Юфит…» – и я сделал движение, будто крот ползет под землей (а что я хотел этим показать?). Кучерявая сказала что-то краткое…

«Некрореализмус?!!» – готическим голосом вскричал Дик, заставив меня вздрогнуть. «Че это ты? Ну, некрореализм, делов-то…» Шкипер сгреб меня ладонью за плечи, другой ладонью сгреб мулата с подкрашенными глазками, в котором я признал одного из актеров его фильма, и потащил в зал… Лично мои плечи были только чуть шире его ладони. Не потому, что они у меня узкие, а потому что у настоящего шкипера ладонь должна быть с совковую лопату…

Оказалось, что я, не видев еще фильма Юфита, абсолютно точно изобразил его содержание и очень довольный этим вышел по завершении на белый свет. Дик выражал свои восторги эдак на семь штормовых баллов. Я поддакивал: «Да какой разговор!.. Ясное дело! Без базара!..» Кудрявой ундины не было видно, а мы еще не договорились с другом о том, как наконец обмыть такое содержательное знакомство. «Что у них тут – перерыв на маникюр, что ли?» – вертел я головой. Выпорхнула уже темноволосая ундина и объяснила, что у Дика через 40 минут показ в … (я не переспрашивал по буквам, на фига?), но что завтра он надеется обязательно увидеть меня на закрытии фестиваля. «Withness talking!» – брякнул я, надеясь, что адекватно перевел русскую идиому «Без базара!»…

…В тихом кафе, чья дверь выходила все в тот же огромный холл, я надеялся лишь выпить кофе. Да, собственно, и выпил лишь его.

Кудрявая ундина, вкушавшая кофе, с помощью одних только плеч демонстрировала всему свету нечеловеческую усталость. Они, латышские чертовки, своими хрупкими плечиками умудряются передавать невероятную гамму человеческих чувств, ощущений и настроений. Даже целовать их потом боязно. Как будто к чужому нерву прикасаешься…

«Как обычно… – махнул я бармену, сразу схватившемуся за бутылку водки. – Нет, нет, в смысле – кофе…»

«Ну, раз «нрафлюсь», то не буду спрашивать, можно ли сесть за ваш столик?» – и, усевшись, посмотрел в усталые, но лучезарные глаза прехорошенькой любительницы современных гуннов. Посмотрел тоже устало и лучезарно. Вместо знакомства колыхнул бейдж без «s».

«Я снаю, я была рятом, когда фы изтефались над Имантом».

Глоток кофе прошел по ее хрустальному горлышку, словно слабая волна от проплывшей золотой рыбки.

«А меня зофут Керта».

(Конечно, Герда – я просто не могу буквами передать эти небесные звуки…)

«Во!.. Совсем как в сказке».

Черт возьми, я опять был готов побожиться, что мы приближаемся все к тому же самому домику!..

«А небритого пригласишь на кофе… Керта? А то я бритву забыл аж на Украине». (Внутренний голос проворчал: «Туповато пошутил…»)

«М-м-м… – приподнялось плечико. – Таже не снаю…»

(Внутренний голос: «Смотрит много мелодрам…» Фестивальная атмосфера Юрмалы, словно ароматы духов, смешанных с запахами северной морской осени, на много километров вокруг пропитывала воздух мелодраматизмом.)

* * *

На следующий день, перед самой церемонией закрытия фестиваля, я (что не нужно и говорить) заглянул в бар и с изумлением увидел как бы непьющего Славку, сочинявшего сложный коктейль из грузинского вина, рижского бальзама и чего-то мной не опознанного (может даже, из тех мест, куда зазывал меня бусурманин в плаще). Молоденький бармен цепко следил за каждым Славкиным движением.

«А ты, ИгОрек, я видел, уже втОрую Огулял?..»

«Третью…»

Есенинский земляк бровями просигналил, что удивлен.

«И как?..»

Последняя капля растворилась в алкогольном шедевре. Славка выпрямился. У бармена по лбу потекла капля пота. Дрожащей (шучу, но на кинофестивале казалось, что дрожащей) рукой он пододвинул стеклянный наперсток. Учитель-черносотенец разделил шедевр пополам.

«Вот что я тебе скажу, ИгОрек… Приезжай-ка ты кО мне, в Кассы-ы-ымов… Отметишься дома и приезжай… У нас, кОнечно, чулки без швов носят… Но!»

«Но» удивительным образом подошло и к касымовским ногам, и к поднятым рюмкам.

Они не были снобами. Они были первопроходцами! Их лица изображали не фальшивое блаженство лжезнатока, а ожидание человека, приползшего из пустыни и хлебнувшего из первой же консервной банки, валявшейся на краю оазиса, – что же там было налито?.. Кадыки прошли по горлу волной от кого-то покрупнее аквариумной рыбки…

«Берешь?..»

«ТТТа-а-а!..» – зачарованно выдохнул оккупированный.

«Тогда за фирменный рецепт – бутылку «Вазисубани»…»

«А мне оба варианта «как обычно».

«ИгОрек, ну я же специально к церемонии благородный напиток заработал…»

«На церемонии пудет много бесплатного шампанского…» – любезно сообщил честный латыш.

«Да-а-а? – несказанно удивился как бы непьющий русский. – Так что ты мне тут… Тогда с тебя два раза оба варианта «как обычно Игорьку». – Подумав, зачем-то добавил. – Один раз оба варианта – мне».

Латыш, благодушно улыбаясь, кивнул и выставил рюмки:

«А с фас тогта название…» – это уже мне, скосив брови на недопитый (!) наперсток. И повернулся варить кофе.

В холле потихоньку нарастал глухой шум, шаркали ноги, хлопали двери… За окном кружили красные и оранжевые кленовые листья, изредка мелькали размытые пятна машин… Прозвенел, как перед началом киносеанса, звонок.

Я хватил залпом первый «как обычно», быстро выпил кофе и пошел к дверям. На выходе обернулся к бармену и сказал: «Герда».

«Мне нравится! Как в сказке! – забасил Славка. – А что, впОлне для фирменнОго кОктейля!.. Тебе нравится, Ивар?»

«Отчень! (Я уже поворачивал ручку двери.) Только мне кажется, что он не приедет к фам в Касымоф…»

* * *

Церемонию торжественного закрытия едва не испортил тот же Иоселиани в том же гипсе. Ему вручили приз за вклад чего-то во что-то – полуметровую болванку керамических часов, отметив, что… ха-ха!.. они хотя и не ходят… ха-ха, но время на них – рижское!!! Всемирно известный грузин повертел здоровой рукой глиняную дребедень, положил ее на гипс, как ручной пулемет, и сказал… уф… что ему равно наплевать и на московское, и на… уф… рижское время… Он живет по парижскому… уф…

Главный приз выбирал компьютер, что, наверное, должно было символизировать неотвратимость наступления истинной, механически точной демократии. Выбирал долго, две трети гостей успели уйти к бесплатному шампанскому. Наконец (даже я стоял уже у двери) выбрал. Фильм никому не известного немца о развалинах малоизвестного концлагеря, что вызвало возбуждение в зале – еще один символ: прах, оставшийся от некогда грозного, ужасного места. «Или предостережение от устройства нового», – пробурчал я, выходя в шумный холл с многочисленными тележками бесплатного шампанского.

Те немногие люди, что все эти дни смотрели кино, были в джинсах и свитерах, а здесь толпился настоящий пингвиний базар – в дорожных сумках они, что ли, везли фраки и смокинги? Мы с рязанским учителем растерянно оглядывали джинсы друг друга. Мимо прошли два изящных юноши, один из которых с ужасом восклицал: «Как! Вы не видзели «Лето с Моникой»?!» – «Не-ет». – «Ну, тогда вы не видзели Бергмана вообще!» Я, как только выяснилось, тоже не «видзел» Бергмана ни одним глазом. Мне ужасно захотелось домой. Но в нас чуть не врезалась девушка с тележкой (вернее, тележка, ускользнувшая от девушки), и мы довольно ловко подхватили сразу по два бокала.

«Ну хоть это светски получилось. Остаемся, Слав…»

«Да чтО-тО мне эти морды не нравятся!»

«Представь, что это ужин у губернатора в «Мертвых душах». Потом в лицах будешь юным касымовцам показывать».

Мне действительно было ужасно тоскливо. Русалка Герда сказала утром, что на закрытии она «софсем не может быть». А завтрашним утром мне уже в аэропорт… Поэтому я ненавидел каждого, у кого обнаруживалось хотя бы слабое подобие улыбки. А рядом Славка наливался яростью при виде мужчин с подведенными глазами, старых потаскух с голыми спинами и мундштуками, юрких латышей с флагом будущей независимой страны в петлицах, милиции в полицейской форме…

И вдруг раздался мощнейший корабельный гудок, и над головами, как флаг, замелькала граненая литровая бутылка, каковых в нашей стране явно не выпускали.

«УК-ГАИ-НА-А-А!!! ИГОР!!!»

Истэблишмэнт вздрогнул. Пожал плечами. Поморщился. Приложился к бокалам.

«Это тебя, шшшто ли?» – недоверчиво спросил Славка.

«Ага. Дружбан из Голландии… Пойдем».

…Дружбан с разбегу прижал мою голову своим подбородком к плечу и попытался раздавить бутылкой мою грудную клетку. Я заорал, тыча в сторону другого друга:

«Славка! Россия! Тичер…»

Это спасло мои внутренности. Дик обхватил «тичера» за шею так, что смог одновременно хлопать совковой лопатой по бутылке и славкиной селезенке, и растроганно бормотал:

«Дринк. Дринк, Игор. Дринк, Славка. Виски!»

Напротив в задумчивости стоял мулат из фильма «Мы все родились голыми». У него были ОЧЕНЬ СИЛЬНО подкрашенные глаза.

«Ну-у-у, пОпробуем вашегО виски», – опять же светски сказал русский «тичер» и глотнул так глотнул. Потом одобрительно покивал головой, поманил тележку с девушкой, дабы взять виноград, а на самом деле шепнуть мне украдкой:

«Ну и дрянь…»

Дрянь уже всплескивала в совковой лопате у самого моего носа.

«Дик, «Слава» – это по-русски английская «глория».

Кто-то из диковой компании затранслейтил.

«Яа-а-а?! Вау! Бьютифул!!!» – и Славка снова забарахтался на шкиперской груди, чем я, подлец, и воспользовался, пригубив виски лишь самую малость. Действительно дрянь… Бутылка пошла по рукам и наконец дошла до мулата. Только что вырвавшийся из объятий рязанский консерватор тихо молвил:

«ХОрОшо, что он после нас приложился…»

«Дак бутылка уже была початая».

«Да-а?! Вроде ко мне пришла пОлнехОнькая», – успокаивал себя учитель-гомофоб.

Закрытие фестиваля крепчало. Откуда-то появлялись явные кавказцы, явные путаны, явные уголовники, тщетно пытавшиеся казаться обычными людьми, прошел мертвецки пьяный полисмен… Сидя на диване, Славка плотно прижимался ко мне, потому что с другой стороны его теснил мулат с выражением лица, как у статуи с острова Пасхи. Виски закончилось.

«Славка, давай пару бутылок водки возьмем. Надо отблагодарить… И заодно вкус этой пакости перебьем».

Славка, больше из желания освободиться от подкрашенного соседства, нежели перебить вкус пакости, живо вскочил:

«ПОйдем. Дик, ребята!.. Ком цу мир! Водка! Дик, Лизи, Вернон, ком!»

(«А это кто такие?!» – изумился я про себя.)

Бар был переполнен, а на дворе пока еще была советская власть. И поскольку она еще была, в магазине напротив света уже не было. Славка чесал бороду, я – затылок, рядом какой-то седой армянин – тугой живот. Дик в холле разучивал с командой марш голландских шкиперов.

«Слушай, брат, – вкрадчиво начал армянин. – А кто это такие?»

«Участники фестиваля. Ждут охранника».

Армянин не дрогнул.

«А что за фестиваль? Песенки поют?»

«Кино крутят».

«Интересное?»

«Всякое».

«Нэт, кино – это не совсем то… А почему грустные?»

«Магазины закрыты. В баре миллион народу. А нам бы «ответную» выставить голландцам надо…»

«Так они голландцы?! – поднял брови Славка. – А я думал немчура…»

«Ну, зови голландцев, парень. Помогу. Нехорошо не ответить на угощение, зови…»

А вот на этот раз, клянусь чем угодно, я был пьян. И всякие интеллигентные мысли – а кто он такой… а с чего бы… а вдруг тут целая банда – мне и в голову не пришли. И хорошо, что не пришли. Толпой мы завернули за один угол обширного комплекса, потом за другой, а там открылся уютный скверик со скамейками, на которых не было отпечатков грязной обуви (что не надо и говорить). Дима Ашотович, как он представился на первом же углу, аккуратно постучал перстнем в заднюю прибалтийскую дверцу… дверца отворилась… девушка, похожая на Герду, дала водку, ситро, колбасу, хлеб… пузатому Диме Ашотовичу пузатую рюмку коньяка, хлебнув из которой, он сообщил, что мы ничего не должны – ему приятно угостить молодежь… мы пили из горла… Дик гулко хлопал совковой лопатой по спине таджикского или узбекского гения… Слава втолковывал Диме, что фестиваль на самом деле «гОвнО», потому что вокруг «сплОшные пидарасы», и в подтверждение ткнул опять оказавшего под боком мулата – пидарас послушно повторил: «Пидарасы…»

Светало. Здесь, оказывается, тоже были свои гопники. Только на белых стенах они писали не безапелляционно черным, или красным, или зеленым, а нежно-розовым цветом: «Русские, пошли вон из Латвии!». Я посмотрел на часы:

«Через пять часов пойдем…»

Дика жутко рвало от русской водки. «Европеец хренов, – думал я. – А впрочем, он, в отличие от литовцев, все-таки пил… Да еще и из горла́. Не-е-е, Дик молодец, друг…» Отплевавшись, он начинал что-то говорить, размахивал руками, завывал, делал ныряющие движения… «Наверное, рассказывает, как попал в пятибалльный шторм…» – предположил я вслух и никому. Отозвалась сонная женщина, всю ночь переводившая наш пьяный «talk».

«Нет, он придумал сюжет для нового фильма. Об этой или похожей на эту ночи…»

«А вот это «у-у-у-у-у» (я тоже сделал ныряющее движение), наверное о том, как оккупантский самолет, в котором я сегодня улечу, попадет в автокатастрофу?..»

«Нет. Приезд в другую страну, по его мысли, это вроде перемены одежды. Но есть… это он для фильма… такая страна, приезд в которую похож на перемену кожи. Что-то вроде католической идеи о чистилище. Вы наверняка знаете?.. И рано или поздно каждый человек должен попасть в такую страну… Дик, бла-бла-бла?.. Нет, не должен, скорее ему самому нужно. И чем раньше, тем лучше. И вот… это для фильма… пересекая границу, он как бы попадает в нисходящий турбулентный поток, где от трения… Дик, бла-бла-бла?… Да, как бы от трения кожа на нем сгорает… И он…»

«Второй раз после рождения становится как бы голый. Я видел его фильм… Когда он сможет что-нибудь, кроме генерирования идей, скажешь, что Игор улетел домой кожу наращивать и просил передать, что новая идея – great…»

И в другую сторону:

«Пошли мы, Дима Ашотович. Вас пока не гонят (я кивнул на граффити), а у нас скоро самолеты».

«Ну, до свидания… Давно я так хорошо и спокойно не проводил осенние ночи».

«А что вам нужно было от иностранцев?»

«Я думал, они бизнесмены».

«Не-е-е… У-у-у-у-у», – я поднырнул, как Дик.

На коленях у спящего Славки тоже кто-то спал. Как ни странно, не мулат. Очень милая и очень изящная девушка в джинсиках, явно не с Рязанщины…

«Славка! К доске!»

Славка зашевелился, а Дика снова начало рвать. Прощаться точно было бесполезно…

* * *

Я летел над чистенькой и аккуратной, как девичьи кроватки, на которых мне довелось спать, Прибалтикой. Над дорогами, городами и портами, которые провели, построили и заложили русские. Над современными промышленными комплексами, давшими высокомерным, но никудышным народцам возможность вести эту самую цивилизованную жизнь. Над землями, где еще недавно прозябали вялые, мутирующие на своих хуторах люди. А теперь, спасенные от биологического вымирания русской прививкой, они требуют, чтобы спаситель убрался восвояси. И русские уходят, забывая эвакуировать подсобных рабочих…

Жулик Дима Ашотович, только связавшись с уголовным миром, потерял возможность хорошо и спокойно проводить ночи. А я и десятки миллионов продолжавших оставаться честными людей утратили эту возможность, когда вежливые люди, нажравшиеся чужой еды, попросили кормящего «уйти». И подали пример другим любителям пожрать на дармовщину.

Сейчас я думаю, что тогда, в 1990-м, у моего отечества открылась каверна в легких. И через сионистские брошюрки, продающиеся зачем-то на каждом латышском углу, через газетенки для секс-меньшинств, через красивые граффити, через рижское время, введенное вопреки здравому смыслу, через улицы, на которых не видно детей, в мою страну прокралась смерть. Как в американских фильмах – горстка мертвых двинулась на ничего не подозревающих живых, заражая их своим смертельным дыханием. И мертвых становилось все больше и больше. Их невозможно победить, убить, они и так мертвы. Но случается чудо – и живые побеждают. В фильмах. С моей страной такого чуда не произошло.

Так я думаю сейчас и очень сильно жалею, что не забрал тогда с собою из царства мертвых девочку Герду, которой понравился славянский варвар и которую я, совсем как в сказке, вспоминаю до сих пор.

А тогда я просто возвращался домой. Спокойной ночи…